笔记软件历程

在介绍PARA是什么时,我自身也是一个非常喜欢折腾的人,关于笔记软件我也折腾了好多,可以先介绍下我使用过的笔记软件:

OneNote --> Evernote(印象笔记) --> Notion --> Obsidian --> Notion --> LogSeq --> AnyType --> Obsidian(目前)

可以看出用的笔记软件是比较多,这里其实还是一部分,有些是初步体验了,例如:PureWrite、思源笔记、Leanote、AFFiNE等等,可以看出是真的很多。

我为什么要换这么多笔记软件呢?我觉得主要的原因还是没有找到我记录笔记的管理方式,有好几起换软件都是一些原因,比如说:

- OneNote 不支持代码块

- Evernote 收费,也不好看

- Notion 不支持双链、没有离线方式,但是 Notion 的 Database 和分享功能做的很好。

- Logseq 的每日笔记模式、PDF highlights 和支持

Org Mode,跟 Emacs 的Org Mode差不多(当时也在折腾 Emacs)。 - AnyType 是一个开源且是 Local First 的软件,但是云同步的容量优先,文档类型不是通用模式。

可以看到,总有一些点促使我切换笔记软件。因为 Obsidian 提及的一个概念「File Over App」挺吸引我的,并且想通了一件事,笔记软件是用来记笔记的,不是用来折腾的,最后又回到了 Obsidian。

切换PARA之前笔记流程

在切换到 PARA 前,我记笔记的流程没有统一的,在了解到 kepano Obsidian1 用法前,我是基于每日日志中记录事项和笔记的,如果需要单独文件,则是双链到每日日志中,这会造成一个问题,历史记录没有结构化记录,也不好直观查看现在做的事项。

基于这个问题,我重新了解了下,Obsidian用法,在 kepano 中了解到他是怎么使用 Obsidian 的,介绍下 kepano(Steph Ango),目前的 Obsidian CEO。他不针对文件单独放目录进行管理,而在文件中设置 Properties,并且建立了一个 Categories,里面通过 Properties 来关联,例如:Books,Podcasts 这些目录。这个用了一段时间,虽然通过 Properties 实现了结构化,但是也存在之前的一些问题,不好直观查看到现在做的事项,没有全局预览。

有什么问题呢?

为什么打算切换 PARA?

之前都有在YouTube上看到有人推荐《打造第二大脑》这本书,最近才重新拾起来阅读,其中书中介绍了 PARA 系统。

什么是 PARA

PARA,是一个简单、全面而灵活的系统,用来组织任何一个数字平台上的各种信息。

每个字母都是代表类型,P:Project;A:Area;R:Resource;A:Archive。

- P(Project,项目):工作或生活中正在从事的短期活动;

- A(Are,领域):致力于长期履行的责任,长期致力的事项;

- R(Resource,资源):具有潜在利用价值的课题或兴趣点等信息;

- A(Archive,存档):除上述三项以外的休眠信息,如完成或取消的项目、不再介入的领域和边缘化的资源。

针对现代社会,在浩瀚信息海洋中,如何帮助大家构建属于自己的「第二大脑」,这里提及了一个法则(CODE法则),抓取(Capture)、组织(Organize)、提炼(Distill)、表达(Express)。

信息抓取、分门别类、提炼萃取以及重新拼搭,构成了价值创造的简单套路。

信息抓取、分门别类、提炼萃取以及重新拼搭,构成了价值创造的简单套路。

优势

这个对比有什么优势呢?个人感觉是:

- 数据自由:PARA系统是通过文件和目录方式进行构建的,不依赖软件的特定功能,原来的 Kepano 是依赖 DataView 插件,现在使用 Obsidian 的 Base 功能。根据这个方式后续也方便快速调整。

- 思考过程:整体的思考过程成本低,灵活度高,优先支持记录能力。

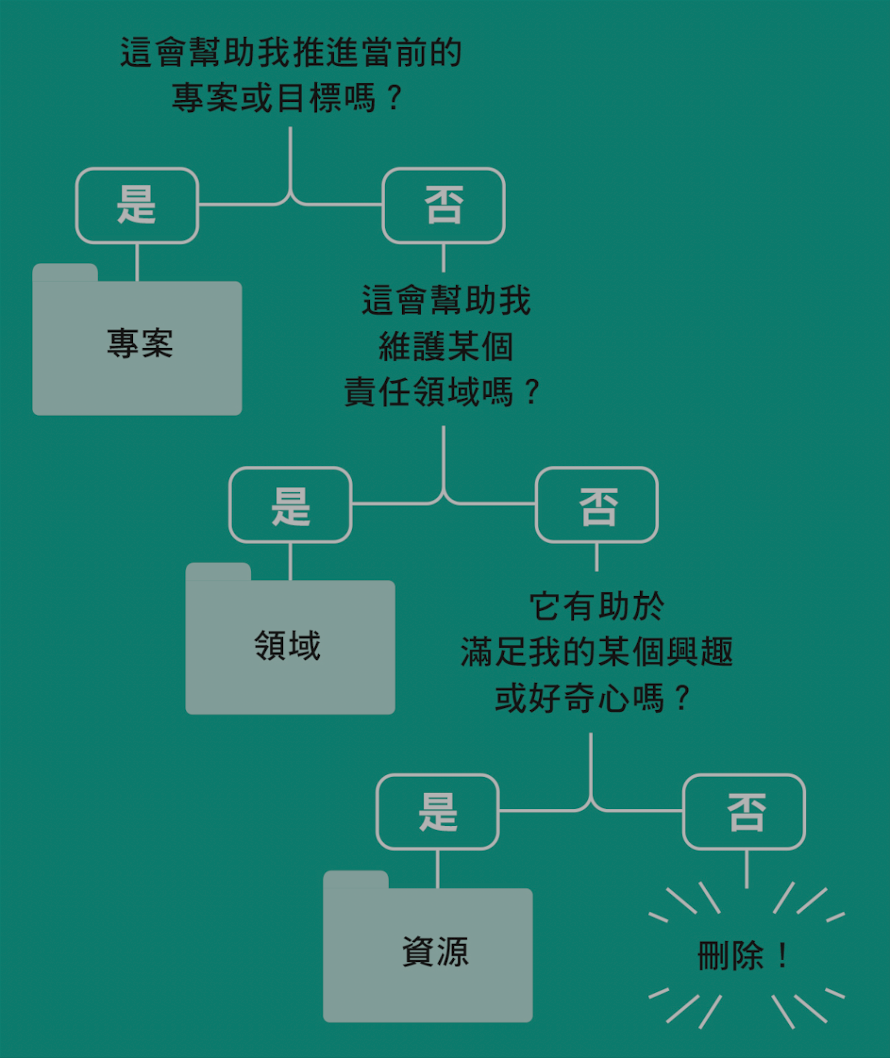

整体思考流程可以参考:

总结

按我的理解来说,PARA 是拥有高自由度的一个知识管理、信息记录等的记录框架,它是优先服务于有用的信息记录,将这些信息记录下来,方便在后续的项目上进行使用。

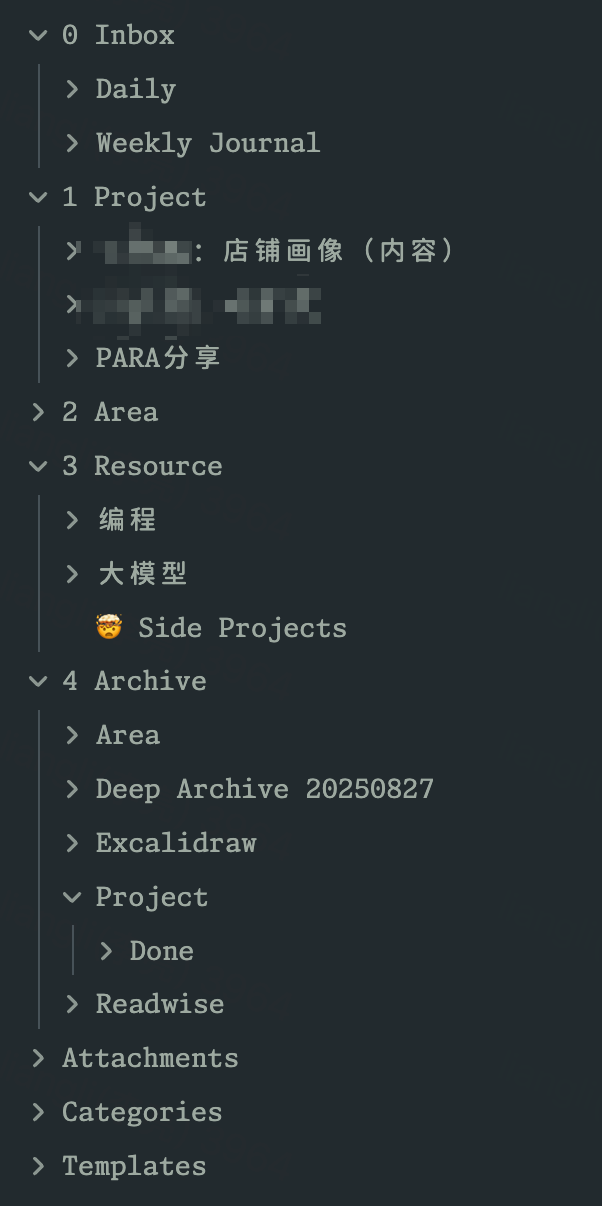

目前我也是处于开始用的阶段,希望能够持续,后续在给大家分享使用一段时间的情况,下面贴一下目前我的目录结构: